Первоначальное название кафедры «Технология металлов и дерева». Она была основана приказом № 24 от 03.03.1938 г. Первым заведующим кафедрой назначен доцент Худых М.И. (впоследствии д.т.н., проф. заслуженный деятель науки и техники РФ)

В то время кафедра не являлась выпускной, и общее руководство осуществлялось кафедрой инженерно-механических дисциплин. Зав. каф. проф. Н.И. Иванов (совместитель МТИ), зам. зав. кафедрой доц. Аносов В.Н. (впоследствии д.т.н., проф. заслуженный деятель науки и техники РФ). В 1956 г. кафедра становится выпускной. Первый выпуск специальности 0568 «Машины и аппараты легкой промышленности» – 27 человек.

В 1959 г. первый набор на специальность 0501 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 1965 г. первый выпуск специальности 0501 – 48 дневников и 27 вечерников.

С 1967 г. кафедру возглавляет к.т.н., доцент Н.М. Манаев, а затем с 1972 г. до её разделения к.т.н., доцент Г.М. Травин (впоследствии д.т.н., профессор).

В 1982 г. кафедра разделилась на две кафедры – кафедру «Технологии машиностроения» (ТМ) и кафедру «Технологии конструкционных материалов и ремонта текстильных машин» (ТКМ и РТМ). Кафедру ТМ возглавил к.т.н., доцент Ю.П. Трыков, а с 1996 г. - к.т.н., доц. Садов В.А.

На кафедре ТМ работали ведущие преподаватели в области машиностроения – кандидаты технических наук доценты: Манаев Н.М., Полковников С.С., Тимофеев В.Д., Петерс Г.Р., Гер А.Э., Веселов Л.А., Трыков Ю.П., Чижов В.Н., Столбушкин Н.М., профессор Лебедев П.В. и др. Эти специалисты заложили фундамент развития машиностроительного направления в университете.

С 2000 г. по настоящее время кафедрой заведует д.т.н., профессор Петровский В.С. Общее количество преподавателей 8, из них - 3 профессора, 3 доцентов и 2 старших преподавателя.

Основные научные направления кафедры:

- Проектирование сложнопрофильного металлорежущего инструмента с повышенными эксплуатационными свойствами (д.т.н., профессор Михайлов С.В.)

Разработана теория резания материалов сложнопрофильным инструментом с криволинейными рабочими поверхностями. Разработанные на основе теории конструкции сложнопрофильных режущих пластин вошли в каталоги ведущих отечественных инструментальных заводов и нашли широкое применение на машиностроительных предприятиях России.

- создание композиционных материалов и исследование их свойств (д.т.н., профессор Киселев М.В.)

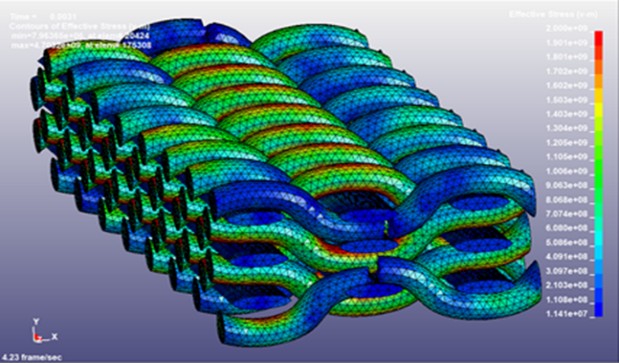

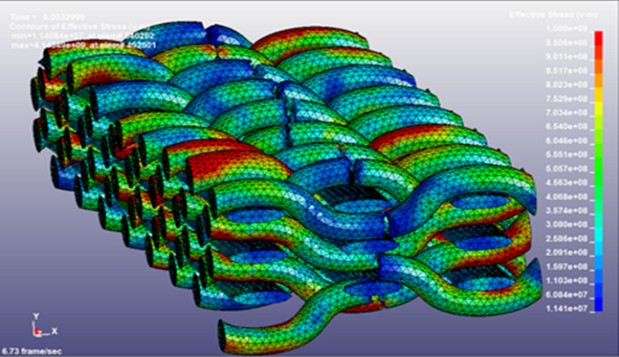

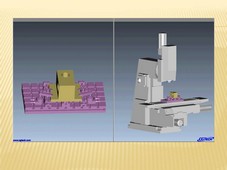

Результатом научной работы по теме стало построение модели объемной преформы сложной пространственной конфигурации в ПО “Преформа”,

оценка качества изготовления цельнотканой 3D преформы, моделирование разрушения композиционных материалов.

Картина разрушения армирующих нитей в КМ во времени при растяжении

- моделирование точности технологических процессов в машиностроении, моделирование работы механизмов с погрешностями (д.т.н., профессор Петровский В.С.).

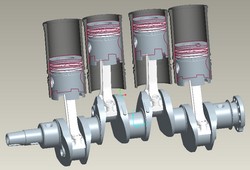

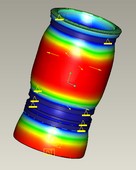

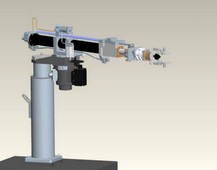

Моделирование заклинивания механизма

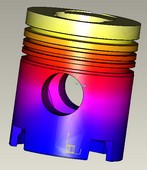

Деформации гильзы и поршня под действием нагрузок.

- организация машиностроительного производства (к.т.н., доцент Садов В.А.),

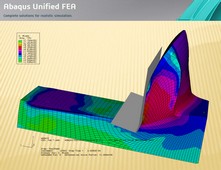

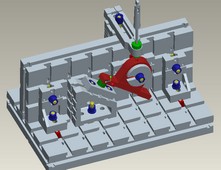

- трехмерное моделирование, расчеты напряженно-деформированного состояния с помощью МКЭ, моделирование механической обработки ( ст. преп. Померанцев М.А., ст. преп. Зимницкий О.В.),

- автоматизация производственных процессов и изготовления управляющих программ для станков с ЧПУ. (к.т.н., доцент Романов В.В.)

Ряд работ связан с текстильными машинами и материалами.

Профессора кафедры «Технология машиностроения» являются членами диссертационных советов, членами редколлегии научных журналов ВАК, директорами инновационных предприятий.

За последние 5 лет неоднократно принимали участие в международных и Российских конкурсах инновационных проектов:

- Победитель 3 этапа Международного Европейского конкурса технологических стартапов GenerationS секции TechNet, организованного Российской венчурной компанией (РВК), г. Санкт-Петербург, 2017 г.

- Победитель в конкурсе «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, г. Москва. 2017 г.

- Руководитель проекта «Преформа», который получил второе место в финале молодежного конкурса инноваций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (КНР, г. Цинь Дао, 2018 г.).

- Победитель в конкурсе «РАЗВИТИЕ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере г. Москва. 2020г.

- Соисполнитель ПАО «ОДК Сатурн» в проекте создания нового реактивного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, реализуемого ГК Ростех в 2018-2021 гг, г.Рыбинск.

Преподаватели:

Петровский Владимир Сергеевич д.т.н., зав. кафедрой

Киселев Михаил Владимирович д.т.н, профессор

Михайлов Станислав Васильевич д.т.н, профессор

Михайлов Алексей Юрьевич к.т.н, доцент

Романов Владимир Викторович к.т.н, доцент

Садов Владимир Александрович к.т.н, доцент

Зимницкий Олег Владиславович старший преподаватель

Померанцев Максим Александрович старший преподаватель

Сотрудники:

Шматов Николай Владимирович Зав. лабораториями

Ступникова Лариса Юрьевна учебный мастер

|

Зав. кафедрой д.т.н., профессор Адрес: Корпус А, ауд. 308 Телефон: (4942) 31-21-95 Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

В настоящее время кафедра готовит бакалавров по двум направлениям, магистров и аспирантов. Преподавателями кафедры разработаны учебно-методические комплексы в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами по подготовке бакалавров и магистров. На кафедре имеются фонды контрольных заданий по техническим дисциплинам, которые составлены в соответствии с требованиями стандартов по специальностям.

Занятия проводятся на высоком уровне с использованием мультимедийных проекторов, учебных стендов, действующего промышленного оборудования. Широко используется вычислительная техника, как для проектирования и расчетов, так и для управления станками с ЧПУ и промышленными роботами. По ряду дисциплин, таким как «CAD/CAM/CAE системы», «Информационные технологии в машиностроении», «Математическое моделирование процессов в машиностроении», «Статистические методы управления качеством» и др. все занятия проходят в компьютерном классе.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАФЕДРЫ

На кафедре технологии машиностроения ведется подготовка бакалавров, магистров и аспирантов.

Кафедра является выпускающей по направлениям 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» в рамках направлений осуществляется подготовка по профилю «Технология машиностроения».

Ведется подготовка магистров по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по профессионально-образовательной программе «Процессы механической и физико-технической обработки, станки и инструменты».

Работает аспирантура по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» профиль «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки».

НАБОР СТУДЕНТОВ

Набор студентов по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» до 20 человек, магистров по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по профессионально-образовательной программе «Процессы механической и физико-технической обработки, станки и инструменты» до 12 человек.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

кафедре изучаются в основном дисциплины профессионального цикла, такие как: «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки», «Режущий инструмент», «Технологическая оснастка», «Автоматизация производственных процессов», «Технологическая подготовка производства» и др. Много времени отводится на дисциплины компьютерной направленности такие как: «CAD/CAM/CAE системы», «Информационные технологии в машиностроении», «Математическое моделирование процессов в машиностроении» и др. Студентов учат не только разрабатывать технологические процессы и проектировать станки, оснастку, инструменты, но и находить наилучшее решение при высоком качестве и наименьших затратах. Для этого они изучают такие дисциплины, как «Оптимизационные методы в машиностроении», «Статистические методы управления качеством», «Управление качеством» и др.

|

|

|

|

Студенты, прошедшие подготовку на кафедре технологии машиностроения, приобретают умения и навыки работы на реальном технологическом оборудовании, способность разрабатывать изделия с использованием современных CAD/CAM/CAE систем типа CREO(РгоЕngineer), способность составлять и анализировать технологические процессы, способность составлять управляющие программы для станков с ЧПУ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Общее количество преподавателей 8, из них - 3 профессора, доктора технических наук, 3 кандидатов технических наук, доцентов и 2 старших преподавателя. Все дисциплины укомплектованы преподавателями, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели кафедры постоянно повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации и на промышленных предприятиях.

УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

На кафедре имеется более 10 лабораторий, оснащенных станочным и измерительным оборудованием, в том числе три обрабатывающих центра, фрезерные и токарные станки с ЧПУ, промышленные роботы, инструментальные микроскопы и другое оборудование и стенды. Большой парк универсального оборудования: токарные, фрезерные, сверлильные, зубообрабатывающие, шлифовальные станки, всего более 50 единиц станочного и измерительного оборудования.

Компьютерный класс оснащен современными компьютерами, принтерами, плоттером. Создаются новые лаборатории.

Студенты в компьютерном классе, на учебной практике и лабораториях кафедры.

Студенты регулярно участвую в региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, представляя проекты, выполненные под руководством преподавателей кафедры.

ПРАКТИКИ

Студенты проходят практики на ведущих машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях Костромы:

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», ЗАО Электромеханический завод «Пегас», ОАО «Цвет», ОАО «Калориферный завод», ООО Костромская ювелирная фабрика «Топаз», ООО «Спецстанок», и других предприятиях.

Организуются практики с выездом за пределы г. Костромы: ОАО «Газпромтрубинвест» г. Волгореченск, ОАО «ГАКЗ» г. Галич, ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ» (Ярославская обл.) и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Потребность в инженерах профиля «Технология машиностроения» велика. Выпускники кафедры устраиваются на ведущих машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях:

- города Костромы: ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», ЗАО Электромеханический завод «Пегас», ЗАО «Завод имени Красина», ОАО «Цвет», ОАО «Калориферный завод», ООО Костромская ювелирная фабрика «Топаз», ООО «Брэндфорд», и др.

- Костромской области: ОАО «Газпромтрубинвест» г. Волгореченск, ОАО НПО «Базальт» г. Нерехта, ОАО «ГАКЗ» г. Галич и др.

Интерес к нашим выпускникам проявляют работодатели из других регионов: «ЗиО Подольск» г. Подольск (Московская область), ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ» (Ярославская обл.), ОАО «Некрасовский машиностроительный завод» (Ярославская обл.) и др.